T.sakura 私の備忘録のページ ( この部屋は5ページまであります )

このページは、Fedora、ubuntu、knoppx等のLINUXインスト-ル、及び、過去のトラブルシュ-ト についての私個人の備忘録です。他のLinux関係等の備忘録も含め,メモ書きの程度の為正確に整理 して書き込みしていません、このサイトは、手間をかけたくない為、シンプル及び旧式な作成方法を しています、Linuxのデストリビュ-ションのデフォルトで作成していますので 他のシステムにて観 ると、フォント等の違いなど表示もおかしくなります、そこまで考慮して書き込みしていませんので ご了承下さい。主の目的が、自分自身の記憶力低下による覚書です。ブログ等などのような公開が 目的ではありませんのでご理解ください ( ワンカラムレイアウトにて作成中 )

下記備忘録は初心者である私個人のものであり、この内容を保証するものではありません

参考にされる場合はあくまで 自己責任の上 実行してください。間違いが多いので注意し

て下さいよ、書き込みミスを見つけた場合そのつど修正していく予定です

気力が出た時しかできませんけどね、現在このページは、HTML5からHTML Living Standardに編集中です、 少しずつ編集させていく予定をしています・・・・・予定は未定です

←前へ ここは5ページです目 最後→

3ページ 4ページ 最 後

● ハイレゾと言っても、のその後・・・・・2014年08月20日

現在のパソコンのハード+ソフトの技術の進化って凄まじい速さで進んでいます

私自身も昔にデジタルストレージオシロを設備投資で購入していますが、現在の

パソコンのレベルに太刀打ち出来ません。音声波形でさえメモリーの容量で限定

されていました。この一例だけでも驚異です

ピークレベルメーターのバンド幅や設定数などを観てもうらやましい限りです・・・

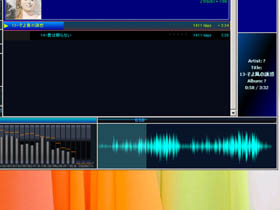

参考にそれぞれのストレージ波形を比較してみたものです。

マウス操作のクリックのみでこのようなことが可能であることも当たり前の時代な

のですかね・・・・・

スキンの中には声紋波形など、表示可能なプラグインもあるのですから凄いです

この画面は

「愛は眠らない」と言う

曲名です

下の画面が

「そよ風の誘惑」と言う

曲名です

「愛は眠らない」は

「そよ風の誘惑」

のカバー曲で、日本語の

歌詞にて歌われています

● ハイレゾと言っても、のその後・・・・・2014年08月20日

USBオーディオのDAC+D級アンプ+オペアンプの自作と少しずつグレードアップ

させてきました、最終的に音質は確実に良くなっています。

USBオーディオDACにしたことによるメリットは有ります、八月に入りいろいろな

曲を選択しては聴いています

ふた昔前ではこんな操作など不可能だった事が、現在のパソコンのPC+アプリケー

ションなどで簡単に出来てしまう時代、現在でも冷静に過去を振り返るとこんなに

早く実現できるなんて考えられませんでしたね・・・作者の方に感謝です

やさしい曲を参考に

して聴いています

のでみなさんも良く

知っていると思います

ポップス界では大変

有名な二人の曲を選択

当時のミスオリビア

ニュトンジョン

と椎名恵さんの曲です

● ハイレゾと言っても・・・・・2014年06月04日

入梅になったのかここの所の低気圧の通過で夜の睡眠が思うように取れません

いらいらしていてもいけませんので、foobar2000 のアプリケーションを

インストールと SKIN などの変更をもしてみました 「iTunes」では

フォーマットの関係で再生不可のファイルがあり視聴のテストも出来ないこと

が理由になっています。

ハイレゾ音源は視聴用のフリーの物を手に入れてあります。

深夜の1時間半程度の作業で終了・・・

ファイルは24bit48kHz+16bit44.1kHzのCDの音質と、24bit96KHzの

ファイル三種類クラッシック視聴結果は、私のシステムでは、音質が良いと

か悪いとか言えることは出来ませんね!

たしかに音色(ねいろ)は違います、最初のうちは聞きなれたCD音源の方

が鮮明に聞こえていた

でも、何度も聞き直し聞き慣れてくると24bit48KHZの音質の方が、柔らかい

音出しをしていると感じ始め、最後にボーカルのヘイリーのアメージンググレイス

を視聴して好みが完全に逆転しました

多分、現在の団塊の世代の人達が JBL のスピーカーに真空管アンプって言っている

環境に近いのではなんて、勝手な推測と感想です

中域から高音域まで鮮明差のみではなく柔らかさが加わっていると思うんですけどね・・・

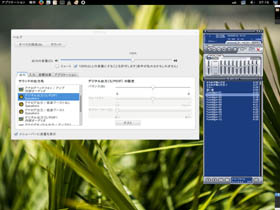

スクリーンショットを

参考に

とりあえずは簡単に

カスタマイズした

foobar2000

このソフト、スクリプト言語で設定変更出来るので結構遊べますョ・・・

Jscript+VbScriptの選択できますね、フォントサイズなど変更したり色の

変更もプログラムでの設定も可能で理解しやすいです・・・

スクリーンショットは高圧縮率なのか真っ黒な画面になって見えますね・・・

ボタンなどもはっきり見えないのでゴメンナサイです。

● 秋月のUSBオーディオを、その5・・・・・2014年06月04日

ハイレゾと言っても 24bit+48khz 一応最下位のクラスになりますが

それなりの音が・・・

再生アプリケーションも追加して iTunes のアプリと、foobar2000

をインストールしました。

iTunes は、24bit+48Khzに設定してありUSB転送も問題なく結構良

い音出ししてます

その代わり、インターネットには接続してません、ハイレゾ音源のソース

をお金を出してまで購入するほど裕福ではないので、しばらくは今までの

ライブラリーの視聴でゆくつもりです。

WAV ファイルで保存するとハードディスク容量の不足から、何とか

シリアルATAの250GB程度の容量の物を最低でも探さないとなんて思考中です

250GBでも不足気味なんです・・・

スクリーンショットを

参考に

とりあえずは iTunes

を・・・

インストール前のファイルが100MB以上あり結構重いのではと思いましたが

そのようなことはありませんでした。

インターネットに接続されていませんので正確なことは言えれませんが・・・

● 秋月のUSBオーディオを、その4・・・・・2014年05月30日

USB-DAC + D級アンプのおかげで、過去のCDDAの音楽ソフトやLPレコード

のライブラリーがまた復活再生しています

データーはハードディスク管理+リスト管理、再生はマイクロSDディスクへ

転送して省電力再生+静音再生が可能となりました WAV のため HDD の容量が不足・・・

XPのPCは法人向け用のディスクトップPC、その為オンボード音源。PCI スロット

もひとつだけで取付がスリム型なので不可、ドライブもCD-RWでなくCD-ROM徹底し

たオーダーメイドの低コスト商品です

PSマウスやPSキーボードの接続もありません、その代わりUSBのポートが7つあり、

それらのことで逆に静音設計となりファンの音も静か、メリットはマイクロSDメモリー

が挿し放題ということに・・・

一応のテストも終わり WINAMP の DSP もバージョンアップ版の 7.42 を

インストールしてみました、画面操作が大きく変わり操作性が向上しています

以前の設定がそのまま引き継げるので再設定の必要性はありませんでした

この DSP 高機能のため習得するまでに時間はかかりますが、時間をかけた分

は確実にスキルアップしてますね、あせらず習得されると良いのでは・・・・・

私個人的には原音再生の忠実度を求めるのであれば、大きな設定変更は避けた方が

良いと感じました、繊細な設定ができますので、少し高音域が物足りないなど微妙

な設定の効果は大きいと思います

特に低域側では過大な設定をするとスピーカーの特性で歪が出てしまい逆効果です

これは DSP 側ではなくスピーカーの特性に原因があるので各自のシステムで好み

の設定を選ぶと言うことで・・・

スクリーンショットを

参考に

WINAMP + DSP の

画面です・・・

DSPはStreoTool7.42

Dsp_Streo_Tool.dll

TEST後は、

このプラグインを使用して

います

● 秋月のUSBオーディオを、その3・・・・・2014年05月23日

Ubuntu14.04LTSでも、すんなりと認識、音出しは出来ています

最近リリースされたばかりの物

Audacious の動作中に他の操作をしたら、ミュートされ一部分フリーズ

状態へ入っています。

再現性がない為、原因がつかめずその後は正常に動作してくれています。

画面を見ると、光接続の S/PDIF の認識もされています・・・

ミュートは OS 側の画面表示ですので、基板側とは思えませんし・・・

USB の認識はそのままでしたので、基板側ではなく OS 側のバグが原因では?

ミュートがどうしても解除出来ず、一旦ログアウト、ログインで正常動作復帰

します、Ubuntu では alsa のミキサーをとりあえずインストールしておく

必要があるため多少の問題点があっても不思議ではありませんので

あせらずに様子見ですね・・・

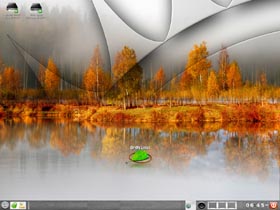

スクリーンショットを

参考に

Ubuntu14.04LTSの画面です GNOME Flashback Ubuntu14.04LTSでは、

設定画面の違いが出ています。

アプリは、Audacious とデフォルトの DSP を使用しています

12.04LTSと同じです

● 秋月のUSBオーディオを、その2・・・・・2014年05月23日

XPのサポート切れスリム型ディスクトップをテスト機として使用、アプリは

WINAMP + DSPを使用

とりあえず、満足のゆく音出しにまで持っていくことが出来て、一応完成しました。

その後、Linux の Ubuntu12.04LTS + Ubuntu14.04 にて動作テスト

とりあえず認識は正常、音出しもこの基板の性能を100%以上出し動作している

と思いますね・・・

スクリーンショットを

参考に

Ubuntu12.04LTSの画面です・・・

GNOME Classic Ubuntu12.04LTSでは、すんなりと認識、音出しは問題

ありませんでした

アプリは、Audacious とデフォルトの DSP を使用しています

SKIN は XMMS から持ってきています

● 秋月のUSBオーディオを・・・・・2014年05月22日

4月以降も天気の影響で具合悪く、気晴らしにブログをいろいろ見ていたら

秋月電子のDAC内臓 10W+10W の D級 アンプ改造記事に気がつきました。

Windows用は以前から知ってはいたのですが

Linux版でのUSBデバイスドライバー認識記事でしたので、さっそくパーツ

屋さんまで出向いて行き取り寄せがOKとのことで、受け取り、帰宅後すぐ

改造 + 接続テストです。

改造記事はたくさんのブログが出ていますので、いまさらと言う訳ではありま

せんが、詳しく掲載されているブログを参考にされると良いのではと思います

省略させてもらいました。

結果的に、バラックで組み立て上げた時には一発で音出しに成功しています。

いかんせん集中力が欠けていることと、実験する継続力がまったく無しなので

その日は完成させず一日あけてから完成領域まで音出しに行き着いています。

参考資料、ICのデーター表から少し手を入れ直し、ヘッドホンの音量不足、

及びD級アンプの電源等容量不足で改造が必要な部分は十分に考慮して、少し

余裕のある回路に訂正してしまいました。

アマチュア無線時代の電源を押し入れから取り出し、6.5vから16vまで可変

+ 32Aまで取り出し可能なシリーズ電源を使用したのです。オペアンプの

723を使用していますので三端子レギュレーターより性能は上位になります

ディスクトップ機からのスイッチングノイズは皆無になりました。現在のPC

は高級機の製品ではありませんのでオンボード、PCI の音源ボードの音質、

ノイズも、遥かに良くなって再生しましたヘッドホンの音量不足も解決しました

確かに、既製品を買

えば良い音質の物を

手に入れることは簡

単ですよネ、しかし

600円+消費税でこれ

だけの音質私には贅

沢品、現在はこれで

十分ではと改造要+

自作要の製品に感謝

感謝です

● Ubuntu12.04で xineを起動させるその2・・・2014年05月06日

めんどくさいので英語表記に・・・という訳で、さっそくクレームが

「日本語のフォルダー名と動画のファイル名をどーやって選択するんじゃーーー」

「xine」のメニューから選択しようとするから選択できないだけなんですけどね

GUIの機能の便利さを知っているのであれば、ビデオと表記されているフォルダー

の中に日本語名のファイルの動画があれば、それをドラッグ&ドロップするだけ

なんですけどねぇ・・・・・動画の場合の一例ですが

スクリーンショットを

参考に

日本語のファイル名でも簡単に再生できますから・・・

但し動画の種類でもいろいろありますからプラグインが必要な物は先に

インストールも必要ですけどね、なんて・・・

● Ubuntu12.04で xine を起動させる・・・2014年05月05日

Ubuntu12.04でDVDStyilerと言うアプリケーションをインストールしてみ

たついで「xine」のアプリが起動するため xine の表示画面を正常にさせます

日本語対応にしても良いのですが、めんどくさいので英語表記に・・・

Linuxを始めた時代のひとつ、英語版でも日本語版でも自由に使用できるので

起動コマンドにて env LANG=C xine で編集しなおして起動するだけです

スクリーンショットを

参考に

日本語対応にしてもいいですがバージョンアップごとに設定が必要なので英語版で

使用してます、過去からある事例なので・・・

クリーンインストールのわずらわしさの一例です

skinはサイトからダウロードしてます、メニューの中にこの設定がされています

ので簡単ですょ・・・

● Ubuntu12.04で動画のDVDを作成・・・2014年05月05日

Ubuntu12.04でDVDStyilerと言うアプリケーションをインストールしてみた

現在使用しているオーサリングソフトはMPG4が未対応なのでLINUXのGUIで何とか

ならないものか探していたら、このアプリにヒット、動作も最近変更したPCでそれほど

重くなく適度の時間で書き込みしてくれる。このGWの休日に使用してみた。

GUIなので操作はいたって簡単でした(コマンドベースから比較すればですけど)・・・

参考までに書き込み成功の画面までスクリーンショットにて

著作権や放映権に関する内容はぼかしを入れてあります、なおかつ解像度72ピクセルで

ひとつ、ささいな事ですが、DVDのイメージ完成後、動画の確認の為に xine が起動・・・

これが、未だ日本語対応されていないのでメニューなど正常に表示されません

xine はRed Hat7 の時代から使用しているので別に苦にはなりませんが、とりあえずは

起動コマンドにて env LANG=C xine で立ち上げるようにしてあります。英語版です

スクリーンショットを参考

にDVDStyiler のおかげ

でDVD作成が楽になります

● Ubuntu12.04のGRUB画面が真っ黒け・・・2014年04月25日

Ubuntu14.04のインストール後、別のPCからグラボとディスプレイを入れ替えてみた

ディスプレイはDVI入力で、今までGRUBの選択画面を1280x1024で使用していた・・・・・

その関係で、取り替えられた方のPCのGRUB画面は、真っ黒けでなにも表示しない!

とにかく「 google 」で、たくさんのサイトをググッてみるもすべて失敗し成功せず。

GRUBの再インストールもMBRの修復も試みてみたが症状は変わらず一日が過ぎて・・・

原因・・GRUBを1280x1024で使用していたため + DVI接続

症状・・GRUBの時の表示している間だけ垂直同期周波数がなんと85.5HZを表示

(これは高機能のディスプレイを持って来て判明した)

対策・・GRUBのブートスプラッシュ画面(GRUBでの選択画面)を640x480に戻す

なおかつ垂直同期信号の周波数も戻さねばならないはめに・・・

以上、一日悩んだあげくの果て対策をとってみても解決出来ないのであれば

プログラムを解析していくしかないと始める、一日かかりやっとGFXMODE=auto

の個所で疑問点が出てきた。答えが出てしまうと簡単なものと・・・

いくらVGA=785とか、GRUBを再インストールしても意味がないことまで理解できた

なんとかGRUBの選択画面も正常に動作して、マルチブートでインストールしてある

OSも起動が出来るようになった。これで一安心に・・・

スクリーンショットを参考にログイン後の動作画面です

症状

グラボを交換、Dsub15Pin のディスプレイに接続後 Ubuntu12.04 の古いPCの

GRUB画面が表示しないだけど、ubuntu等などマルチOSは正常に起動する過去から

ある事例だけど簡単には解決しないョ・・

プログラムリストがバイナリ-でなかったのが幸いしています。

正常に立ち上がってくる

Ubntu12.04LTS に戻

せました。

参考までに・・

Ubuntu-gnomeクラッシク版

● Ubuntu14.04のインストール・・・2014年04月21日

Ubuntu14.04のインストールをハードディスクの整理をして、空きの確保、そこに

インストールしてしまいました、ついでにUbuntu Gnome 14.04もということで・・

皐月賞を見終わった後にスタート、約6時間でとりあえず一区切りで打ち止め

Audaciousのskinも追加、変更しmp3の音楽を聴きながら就寝です。

インストールの覚書

GNOME (デェフォルト)

GNOME Flashback Compiz)

GNOME Flashback(Metacity)

GNOME Classic

LXDE

OPENBOX

UBUNTU

以上、Ubuntu14.04LTSでのセッションの選択

GNOME (デェフォルト)

GNOME Classic

GNOME Classic(NOeffect)

GNOME / Openbox

LXDE

OPENBOX

UBUNTU 2D

Xfceセッション

以上、Ubuntu12.04LTSでのセッションの選択

一応、Ubuntu14.04 + Ubuntu12.04 (共にLTS版) あとはWindowsと

Puppyの4.0系+5.0系が選択可能に・・・

注・・Windowsは、XPのサポ-ト切れで、オフラインで使用、ブラウザ・メ-ル

禁止処理後、BACKUP処置完了済に・・・

スクリーンショットはUbuntu Gnome Flashback でログインして Audacious

を動作させています

skin も xmms のサイトから DL し変更してます、リポジトリ追加で新しい

バ-ジョンにすれば簡単ですけど Winamp みたいに重くしたくないしね・・・

スクリーンショットを参考に

ログイン後の動作画面です

下のパネルは右に変更し透明

化してあります

GRUBのメニュ-画面の編集

もしたいけど後日に・・・

● Ubuntu14.04リリース英語版ですが・・・2014年04月20日

日本語Remix版はまだ出ていませんが、Ubuntu14.04がリリースされていたので

動作させてみました。

なんとか非力なマシンですが正常に動作してスクリーンショットが撮れています・・

ハードディスクに余裕を作り、一度インストールしてみようと計画を立てる予定

スクリーンショットを参考に

ログイン後の動作画面です

最新のPCではありませんの

で少し重いですが・・・・・

それでもなんとか使用できそ

うです

グラボとメモリーを少しまし

にすればなんとかなりそう

● BodhiLinux起動・・・2014年04月19日

BeanLinux起動がすんなりといってしまいましたので、BodhiLinuxの方を解決

してみました

結果論、正常に起動する時には下記画面のようにすんなりログイン画面まで行き

スクリーンショットの保存も出来ています。メディアの書き込み不良は再チェックし

再現性も考えにくいし、OS自体のバグの可能性も低いと思います、グラボのデバイス

関係であればこれだけの再現性は考えにくいしあとは、メモリー不足は1.5GBあるの

で除外できてしまいます

てなことで、スクリーンショットまで記録できていますので、あわてずにのんびりい

きましょう・・・

スクリーンショットを参考に

ログイン後の動作画面です、このディストリは少し癖が強いですね・・・・・

デザイン的には私の好みに

近いものがあります

画面の左上にDVD-RWと

USB-SDカードがマウント

されているアイコンがあり

ます、画面の解像度を落と

してありますので見にくい

画像になっています

・・・・・あしからず

● BeanLinux起動・・・2014年04月18日

Puppy571の最新版をXP上にインストール後に、いろいろ検索してみると

沢山の軽量Linuxのサイトを見つけ、これはと思うものをDLしテストしています。

今のところBeanLinuxがすんなり起動してスクリーンショットも取れています・・・

現在、他のリナックスの、BodhiLinuxが正常に起動する時と、ライブCDの読み込

み途中でフリーズしてしまう動作不安定(再現性は同じ箇所にてあるため)の時が

あり原因を調べています・・・

スクリーンショットを参考に

ログイン後の動作画面です

インターネットにも接続できています

たしか、オペラのブラウザーだったかな?

● Puppy571最新版起動・・・2014年04月14日

4月9日XPがサポート終了でPC1台ハードディスクを取り出すか迷ってしまった

てっきり、80GBの物だと思っていたら40GBだったのでそのままにしてPuppy571

の最新版をXP上にインストールしてしまいました。

毎度のことで、exeインストールはinitrgzのコマンド前のオプションでエラー

を吐いて停止してしまいます。メニューリストの編集で訂正し正常に起動させて

しまいます・・・・・・

XPはしばらくは廃棄できませんし、かといってウェブやメールは出来ないよう細工

しておきます

Update後のOSのみは、リカバリーディスクを作成してあり15分で元に戻せるよう

にしてあります

スクリーンショットを参考にログイン後の動作画面です、私は、LINUX系でのメール

設定はしない主義でもポートの監視だけは注意しています・・・・・・・

動作が軽いのでストレスがない分助かります。

お話が変わってしまいますが

OpenSSLが大変な状態にな

っているみたいですね、イン

ターネットと外部リモート接

続等、暗号化の必要な接続は

対策が重要になってしまう概

要は何とか理解しました。

● Fedora20-LiveDVD64ビット版起動・・・2014年04月02日

業務で使用目的のXPがサポート終了目前に、何とか値打ちで良い、

Windows7×86_64bit プロフェッショナル版PCを一台のみですが、手に入れ

ておくことが出来ました。

と言うことでさっそくFedora20の64ビット版LiveDVDをダウンロードして動作さ

せちゃいました。

あっさりと正常に起動してくれています。それにWindows7より軽く動作している、

Firefox でしか動作させていませんので正確ではありませんが・・・

お試し動作でHDDにはインストールしてません。64ビット版ってこんなに違うの?

って印象です。

USB外部HDDでの起動インストールの理解は出来ましたが、予備のハードディスク

が無い。Windows7のバックアップ用に取られてしまいました。さすがにこれに

インストールはできませんです、近いうちにUSB起動に出来ればよいのですが・・・

すでに、64ビット版と32ビット版のDVDを入れ間違えるミスをしてしまい、しばら

くの間は管理が大変になりそうです。

スクリーンショットは

ライブDVDでログイ

ン後の動作画面です

スクリーンショットが

簡単に出来るようにな

りました・・・

動作が軽いので理解力

も比例してます・・

● Fedora19-LiveDVD32ビット版起動・・・2013年07月03日

Fedora19-LiveDVD32ビット版とLxde版を起動させてみました、とりあえずアプリ画面

まで正常に起動してくれています。Firefoxのブラウザーでインターネット接続も正常に

出来ています、まずハードディスクへのインストールは成功すると思います。と言いつつも

Fedoraは16までインストールしているけど17と18はインストールしてません。

マルチブートの設定が少しややこしくなって来ているのがなかなか理解する時間がなくトリ

プルブートまでにしてあります。そのうちGPTの理解が出来たらと思うのですが、理解だ

けでなくマシンスペックの交換と言う金銭的な問題も絡んできているのでそのうちなんとか

なるでしょう・・・・

スクリーンショットはライブCD

でログインの初期の画面です

ハードディスクにインストールし

ていない為スクリーンショットが

上手く取得できませんでした・・・・

まだ使用方法まで習得に時間が・・

● gnome-panelのアイコンが消えるのその後・・・2013年07月01日

Ubuntu13.04にても再現

GNOME-Classic のインジケーターアプレット完全版の読み込みに失敗しました

と言う警告どうも原因はバグみたいです、消える現象後再読み込みを繰り返します、

それで一応正常に表示されていましたが、昨日パネルのプロパティーを変更したと

ころ完全に再読み込みしなくなつてしまいました・・・

パネルのプロパティー変更後にこの症状が起きていますのでプロパティーを元に戻し

て再起動すると、正常に表示します。プロパティーの変更は背景タブのパネルの透明

化を変更ただ、これだけでの変更でインジケーターアプレット完全版の読み込みに失

敗すると言う完全な再現性もありませんが不安定なことは確実になりました。これは

再現性があります。Ubuntu12.04 から13.04でも再現することはどこかに不具合が

生じている?みたいです。パネルのプロパティーを変更しないと症状はほとんど出て

こない

変更後症状が出てもプロ

パティーを元に戻し再起

動させると正常に表示し

ます

● その後のRoseGarden・・・2013年05月13日

RoseGardenV11も順調に動作しているので、いろいろと検索してみると、

シリアルでの出力の仕方がUbuntu-wikiのフォーラムで見つけましたので

一度動作させてみました。

目的は外部「midi音源」をシリアルにて動作させることです、これが何とたった

4行のコマンドで音出しに成功、あっけない結末でした。端末でALSAの機能である

「aplaymidi」を使用していますが、これまたCPUの占有率の低さが素晴らしく

5%以下で動作しています。

RoseGarden を立ち上げる必要性が確実に低くなってしまいました。シーケンサー

としての使用であれば必要な優れたアプリケーションですが、作曲と視聴の比率から

は端末で動作させ必要性有の時に立ち上げた方がお得なような・・・

とにかく押し入れからふた昔前の外部音源を出してきて何とか接続、自作のケーブル

やらコネクターもシリアルの切り替え器も無い、やむおえず再度自作と改造から・・・

本当は、1年間掃除をしてなか

ったので、その過程からこの様

になってしまったのが落ち・・・

従来のシンセのmidiは外部音源

のオーディオ入力端子に接続し

てセレクトスイッチ不要に

これなら、midiファイル再生

中でもエディター等十分使用に

耐えます・・・

● 久しぶりのRoseGardenVer11のDL・・・2013年05月10日

Ubuntu12.04LTSが出てからLivleCalcの移行の準備を本格的にやり始め、

ほとんど他のアプリケーションのアップデートや使用を中止して2年間空白状態

でした。なんとなく気が向いたのかMP3プレイヤーとヘット゜ホンの修理をやっ

た後、MIDIの方も久しぶりに動かしてみました・・・

GNOMEで再生してみるとCrtTimerでの認識されていない警告、これは以前と変わら

ず何とかカスタマイズ出来ぬものか検索し、Ubuntu12.04でhrTimerが採用されて

いることが理解できて hrtimer の動作条件で動作させてみました、警告も出ないし

ローシティーのカーネルを使用するむねのコメントも出ず順調に進行してきたョ・・・

と言うことでなんとかgnomeでも少しづつ再生が可能になってきて音飛びも無く再生

成功へ

SoundFontはいろいろテストしてみている、さすが100MBをこえるものは音質が良

いけどメモリーが不足気味、てなところで10個程度のサウンドフォントを入れておく

ことに・・・

RoseGarden を立ち上げる必要性が確実に低くなってしまいました。シーケンサー

としての使用であれば必要な優れたアプリケーションですが、作曲と視聴の比率から

は端末で動作させ必要性有の時に立ち上げた方がお得なような・・・

とにかくPC本体がふた昔前なのでまともでは再生

はできません、というところでもなんとか音飛びも

出なく正常に再生出来る所までこぎつけました・・・

GUIが重くCPUの負担が出るため徹底的に

カスタマイズ処理はしています。

GNOMEでも音飛びが無くなり、動作を少しでも軽く

する目的でLXDEでも再生させてみた・・・

スクリーンショットを参考までに

RoseGarden-V11・・2013年にはVer13が出てますね

● windos LINUXのインストールテスト・・・2013年05月01日

Ubuntuも12.04LTSが出てから大した異常も無く案外安定に動作してくれています。

UNTYや3Dをほとんど使用しない私にとってクラシック版は快適に動作中の状態です。

と言いつつも少し物足りないというかいろいろと浮気心で WINDOS LINUX のライブ

CD版をGWにDLして動作させてみました・・・

さすがに軽量LINUXで評判が出ているらしく軽い

PUPPYより軽いかも、メモリーが60MB程度からと

一昔前のノートパソコンでもインターネット接続

十分に実用範囲に入っているのではと思います

windos Linux のスクリーンショットを参考まで・・・

● Ubuntu12.10のその後・・・2013年05月01日

Ubuntu12.10から13.04へ

Ubuntu12.10のその後、月日がたつのも早く13.04 のインストールの催促の

コメントが出てきました

一度ハードディスクのフルバックアップをした後、アップデートしようと予定し

ています。OSのマルチブートですのでアップデートの失敗は元に戻すリスクを

考えればフルバックアップはそんなに気になりません、GW中に実行できると良

いのですが・・・

アップデートもクリーンインストールも結構ほぼ同じ所要時間、実験がて

らと考えています失敗すればクリーンインストールすれば良いしバックアップさえ

とっておけば安心です

とりあえずは、同じディスクトップ画面が出ることを期待して・・・

この6時間後深夜にバージョンアップしてしまいなんとか13.04にアップデートの後

のアイコン類等が変更されています。

アップデート確認用のアイコンが・・・

駐禁マークのようなアイ

コンと言う方も見えます

が、たしかにそのように

見えてしまいます。

● Ubuntu12.10β2のインストールテスト・・・2012年10月06日

Ubuntu12.10β2にて

Ubuntu12.04LTS のインストール後の問題でどうしても1台のPCがIpv6の設定

のままIpv4で接続できません。いろいろ検索し対策案のサイトで実行してみるも成

功せず半年過ぎてしまいました。そこで少し早いのです

が12.10β2がリリースされ体育の日の繰上げ祭日で三連休、この機会にインストール

ししてみました・・・

なんと一度のインストールでIpv4での接続も無事に成功しUPDATEも正常に動作して

います。とりあえずはGNOME-Classic版をインストールしています、デフォルトで

はUnityのみですので・・・

Ubuntu12.04LTS はIpv6がデフォルトとのこと

その為いろいろ問題が出ているらしくサイトの

検索でいろいろ学ばされました

何故、三台のうち1台のみ正常に動作しないのか

未だ原因が不明です

とりあえずは、12.10β2での正常動作で正規の

リリースを待つことにします

12.10β2のスクリーンショットを参考まで・・・

● gnome-panelのアイコンが消える・・・2012年08月18日

GNOME-Classic のパネルの右側のアイコンが突然消えてしまいました。

原因は不明ですが、消える前にLXDEのディスクトップ環境のインストールをしています

その他の操作はカスタマイズ等何もしていません、仕方が無いので端末を起動させて

コマンドのシャットダウンで処理しながら解決策を模索・・・

「Alt+右クリック」を操作するも反応なし?何故・・・

GNOME-Classicだと、この操作無効みたいです?これで数時間もてあそばれました、

残念!

GNOME-Classic no effects でログインすると「Alt+右クリック」の操作が

可能になりました

これで「Alt+右クリック」が有効になり、パネルの追加の画面が出ます。

そして、インジケーターアプレット完全版を追加させると復旧できています

Ubuntu12.04 はまだ1台にしかインストールしていないので検証が不果実なのが

残念です

パネルは透明化して位置

も下と右横に設定してあ

るため背景が表示されて

います

LXDE は一旦削除してお

いて対策を・・・・・

何故、インジケーターア

プレット完全版がリセッ

トされてしまったのでし

ょうね

● gnome-panelのアイコンが消える・・・2012年08月18日

パネルは透明化して位置も下と右横に設定

してあり、背景は外観の設定で変更しています

gnome-panel おかげで無事に

正常に元に戻っております・・・

左図スクリーンショットを参考に

● Ubuntu12.04のプリンター設定・・・2012年06月06日

プリンターの設定

USBを差込み、自動認識後デバイスドライバーがあればこれまた

自動にてインストールへあっと言う間にテスト印刷が・・・・・

左図は横向きで貼り付けてあ

ります。今までの苦労はいっ

たい何だったんだろうと思う

位、簡単になっています・・・・

ちなみに、CANON-ip4200

Printer の例

Ubuntu11.04、では接続し

ていなかったのです

● Fedora17のインストール・・・2012年05月30日

Fedora17がリリースされていましたのでインストールしてみました。

インストールは順調に行きましたが、Fedora16の時にはグラボもディスプレイも

自動認識して安定化されてきたと思いつつ、17ではまた元へ戻ってしまいました。

グラボの認識がされていればそのままにしておくつもりでしたが、残念削除してしまいました・・・

パネルは透明化して位置も

下と右横に設定動画プレイ

ヤーを動作してみるも少し

重いLXDEも入れてみました

けど・・・・・

Knoppix671の方がライブ

CDで便利なのではと思い、

これも削除ということです

● Ubuntu12.04のインストール・・・2012年05月01日

Ubuntu12.04がリリースされていましたのでインストールしてみました。

インストール直後は自動バグリポートが頻繁に出て非常にうっとうしかったのですが

ここ最近(一ヵ月後です)特定のアプリケーション以外はほとんど出ず安定してます

壁紙を変更、パネルもgnome-panelにして透明化位置も下と右横に設定、ランチャー

を追加して端末、ブラウザー、audacius、システムモニターのアイコンだけパネル

へ追加・・・

audaciusは日本語表示可能なので軽快に動作しています。

SKINはwinampから持ってきました。

端末さえあればエディターも自由に起動出来ますし・・・

てなことで、とりあえず快適に使用しています

Ubuntu12.04もあいかわらずグラボの認識をしてくれません

でもX11のxorg.configのおかげでunty2Dでも快適ですので

古い機種ですが十分使用に絶えて

います、しばらくは節約の日々で

いきますョ・・・・・

● Ubuntu11.04のリサイズ・・・2011年12月10日

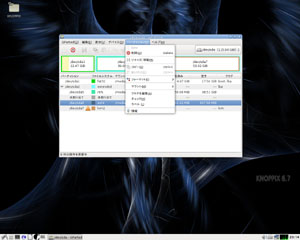

Ubuntu11.04の一台動作しているPCのシステムのサイズが8GBを超えてきました、

この際KNOPPIX671DVD版をDLしてRWに焼いておいたのでKNOPPIXのパーテーション

エディターでリサイズさせてみました。

私はOS本体はディスクトップPCに、データーは外部メディア、USBのHDD及び

SDメディア等で管理します。

OS本体のみバックアップ及びリストア、アクシデントがあっても15分以内に修復

出来るよう管理しています。

但しハードそのものの損傷は交換しなければならず予備機で対応させていますけど・・・

リサイズの目的はお正月の特別番組又は洋画の録画をする為です、昨年までVHSテープ

で録画でしたが、さすがにアナログからデジタルへの切替わりで設備をHDDに、

アナログ録画(MPG1、2)にしてあります

デジタル録画は、今月号の月刊雑誌にも圧縮方式の特集からまだ先読みが出来ず、

記録するメディアも販売供給しているお店自体、数量や品種が縮小されていることから

しばらくは様子見してます

別のPCにてパーテーション

エディターを起動させた画

像です、KNOPPIXはVer671

でGRUB2対応 FAT、NTFS、

LVM のりサイズも実行して

います

操作はいたって単純明快と私

は思いますが・・・

以前は高価なアプリケーショ

ンで使用してましたけど、現

在は本当に助かっています。

● Knoppix6.7.1のインストール・・・2011年12月01日

Fedora16も、とりあえずきりの良い所までインストールできましたので、

Knoppix6.7.1のCD版をDLしてみました。

Nvidiaカード用に実験的なfree Nouveaugraphics modulesへの対応による

機能が認識してくれたのか、グラボ及びモニターの正常な認識がされ

CompizFusitionが正常に動作してくれました。

ライブCDでの動作しかテストしていませんが、結構スムースに動作しています、

HDDにはインストしません。

Knoppixのマルチブートは癖があり、先に理解とISO形式のリカバリーデスク作成

後と慎重に計画してます、解像度を落としていますので見えにくい画像と思います、

HDD にインストしていないので殺風景な画面でのスナップショットになっています

Knoppixは読み込みが

速いのでCDでいつも使用

しています、Windowsの

救済用の用途にも便利で

すので物忘れしないうち

にと時々使用しています

● Fedora16のインストール・・・続き-2011年11月30日

gnomeのアプリケーション追加と削除にて少しづつ追加しています。一番古く

から使用しているxineもインストールしてgmoneでは日本語化とパネル内ランチャー

にアイコン作成させました。

xineはCDDAやMP3、MPG1、2、4、DVD等の鑑賞に使用していますが、設定方法を

よく忘れてしまうためバージョンが変わると一人で苦労しています、

( リリースごとにクリーンインストールです )

gnome+kde+lxde+fxceのそれぞれ操作を忘れてしまうのも仕方ないものと

あきらめ状態です

解像度を落としています

ので日本語化されている

のが見えないと思います

一応日本語化で表示して

くれています

RH時代から考えると本

当に現在のGUI 環境は

夢のようです。画像は

KDEのDisktop画面か

らです

● Fedora16のインストール・・・続き-2011年11月21日

gnomeのアプリケーション追加と削除にて少しづつ追加していくとパスワード

もしくは認証が違う

メーセージが出始めログインしたユーザー名では先に進まなくなってしまいました

ABRも動作していますのでバグに突き当たってしまったみたいです。

ここで無駄な抵抗はせず、せっかく50GBのパーテーションを確保してあるので、

他のディスクトップをパーミッションを有効にさせたユーザー名でログインし機能

を追加してみました

gnome+kde+lxde+fxceのそれぞれです。参考までに少し前からのですが

KDEで4.7を追加しています

KDEのウイジェットは理解しやすく素直に受け入れることが出来ています

fedora16にて追加して

みてもバグらしきものは

出ず安定して動作してく

れています

LiveCD版でなく、せっ

かくDVD版でDLしたこと

でもあり、これで半年先

のupdateまで楽しめま

す

● Fedora16のインストール・・・続き-2011年11月20日

Depthが16に設定できないかいろいろ検索してみてgfxmodeのコマンドが有効みたい

です、でも実際のコマンドの使用方法が不明、解像度1280×1024などは沢山出てくるの

ですが色深度の設定が書かれたサイトが少ない、なんてことで英語版のサイトを探りま

わしました・・・

GFXMODE="1280×1024×16"で設定が可能である説明のサイトを見つけたのでテスト

です、16がdepthにあたります。PCはgnome-shellが使用できません、しかししばら

くは2Dで使用してみたい、3Dについては単純にPCの買い替えだけですみますしね

とりあえずGFXMODEが有効になっているようなので何とか軽く動作し始めました

UbuntuはXorg.Configが作成でき、なおかつカスタマイズが従来通り出来るので

Unty2Dが軽快に動作しています。

● Fedora16のインストール・・・

Fedora16がリリースされていたので一度インストールしてみました。

Fedora15の時GNOME3が新しいPCでないと新機能が使用出来ないとの

ことで、体の調子も悪くUbuntu11.04+11.10への浮気をしてました

Unty-2Dを使用

GNOME3の新機能がグラボに依存しなくても動作する記事を最近読みました

しかしCPUでの処理での動作ですとやはり古いPCでは限界がありますよね、

しばらくは様子見します

Fedora15、16はセキュリティーが非常に高くなってきているみたいです

DLしたisoファイルのインストールでは日本語のlanguageの選択画面が

スキップしてしまい英語版にてインストールして日本語化しています

何故でしょうね?

どの道GNOME3の新機能が使用出来ないので新しいPCの購入を検討しなくてはと

Fedora16自体は順調に

動作していますし

インスト後UPDATEも55MB

程度でした。GNOME+LXDE

も順調に動作してるみたいです

当然ですよね、GNOME3の機能

UPがメインなのですから・・・・・

これからGNOME-SHELLと

UNITYの関係が楽しみです

● Ubuntu11.10のFirefox7.01・・・

Ubuntu11.04から11.10にupdateしたらFirefox7.01のbookmarks.html

のインポートとエクスポートが出来ないので、一時的にクラッシックモードにし

てインポートさせてみた、引き継ぐ様に設定すれば良かったかも知れないけど

過去に散々な事例にあっているので・・・・・

ブラウザー自体もセキュリティーが厳しくなって来ているので使い方を先読みし

ないとついて行けなくなってしまうみたいです

Firefox7.01の画面のスクリーンショットにすれば良いのですが・・・・・

Unity2Dのディスクトップ画面にしておきました

そのうち、この操作の詳細が出てくると思うけど

Pentiam4の1.7Ghz、メモリ768MBでもそこそこ動作順調に動いてくれています

無線LANでもスループット

25Mbpsで設定しておいて

契約の12MのADSLでDLして

くれますので今年1年

はUbuntu11.04と11.10が

活躍してくれています

● モデムへのインピーダンスマッチングの調整・・・

10月11日3連休も終了し少し落ちついてモデムの再調整をしてみました。

そんなに難しいことではありませんが、少しでもエラー回数とリンク速度が上が

ればとの期待と、安定度を少しでも上げておきたい望みにより調整を開始です。

詳しい説明は明記しませんが、ヒントだけ、アマチュア無線のアンテナのSWR

を低くする方法と同じです、反射波をいかに低く抑えるか工夫をすることです

正式なSWR値を下げる方法ではなく少しごまかしの方法での調整方法です。

もうひとつのヒントは、電話回線の廃止されている回線にて、ブリッジタップが残

っている場合、撤去したりするとリンク速度など改善されることが多々あります、

これは使用するADSLの周波数に関係し反射波が出ている原因がはっきりして

いる時には対策の効果があると言う原理です。

結果は

リンク速度については約1Mbpsの差が出ました。

SNR値については約12dbから14dbの差が出ています

問題は上記の値よりパケットのエラー数が肝心ですので

リンク速度は最高に調整しノイズマージンは十分ある為

一番少ない設定値にてとどめました。

大体、1時間10万フレームの転送でもエラー数は1桁

2桁でも20エラー以下になっています。

但し、これはあくまで調整時の値ですので、その日の気候など雨などにより変化してし

まうことを考えておいてください。引き込み線から架線は外の影響をまともに受けます

き線点から幹線が地下ケーブルであり、その距離が長ければ幸いしますけど

以上、上記の内容はあまり神経質になることではありませんので・・・

電話局からの線路距離の長い方はこの方法はあまり意味ないと思いますが参考までに

また、これはモデム内の調整ではありませんのでご注意下さい

モデムはリース品であり、モデムには一切の手を加えてはいませんので誤解しないで

下さいね・・・

● WBR-G54 WBR2-B11 の2機種をDD-WRT化して無線LANブリッジと暗号化の強化・・・

WBR-G54は以前から使用していたもの、WBR2-B11はジャンクで仕入れた。

暗号化をWPA2-PSK(AES)まで持ち上げ、WBR2-B11は無線LAN

コンバ-タ-として使用しアクセスポイントに接続させる。

dd-wrtのbinファイルは本家dd-wrtのサイトからダウンロードし、ファームウェアーを

入れ替えました。2台共一発で書き換え、更新出来たことは運が良かったみたいですね。

この後、しんどいのでしばらく延期、また4月から5月までお休みしてしまいました・・・6月再開

dd-wrt、は2台共同じ設定画面なので助かります、さらに日本語化してくれるので

基本設定も暗号化や、サルベージも順調、さらに帯域表示の機能あり多機能で自作

マニアにはうってつけのファームウェアーです。このソフトには本当に感謝です。

現在はスタンダードのファイルをインスト-ルしている、各設定画面はすべて

スクリーンショツトで保存、41枚の画像になる。左図はその1枚目の基本画面を示す

アクセスはXPで接続した。

設定のデーターはファイルと

して保存しておけるので印刷

する必要は全くない、まして

印刷なんてことはしない節約

保存時にはセキュリティーに

関して、暗号化まで選択出来

る機能があり、自己管理出来

る人であればそれで十分だと

思いますね・・・・・

ファイル名はnvrambak.bin

で保存復元可能(デフォルト名)

● WBR-G54 WBR2-B11 の2機種をDD-WRT化して無線LANブリッジと暗号化の強化・・・

インストール直後は、IPアドレスが「192.168.1.1」に設定されているため、PCのIPを

例として「192.168.1.2」の静的アドレスでdd-wrtの設定を進める注意が必要・・・

この時、「192.168.×.1」の範囲に変更した場合、設定後PCのIPを「192.168.×.2」

に設定し直さないとdd-wrtにアクセス出来ないので慌てないこと

注意したのは、この程度くらいで、日経LINUXのブロードバンドルーターをdd-wrt化

する特集記事参考に順調に進めた。おかげでWPA2-AES(セキュリティー)が可能に

さらに、多機能な性能から、シグナル強度、S/N比等表示から長年使用しているWBR-G54

からAPをWHR-HP-Gに検討し変更してみた。現在これにてTEST中、順調に動作中である。

さらにMACアドレス制限を掛けANYも制限させた。同時APアクセスも2台までの制限とした。

無線LANの使用は原則1台しか使用しないのでセキュリティーの関係は出きるだけ強化して

おくことになんて思うのはいきすぎかしらなんて・・・・・・

最近周りが高層マンションだらけで近隣よりも、上空からの信号が多いのには困ったもんだ。

LINUX系PCは無線LAN必要時のみ電源ONにして使用、他は有線LANで使用区別している。

何か二昔前より古い、警察無線の使い方みたいです。

これで、LINUX系はプロードバンドルーター3台経由してインターネットへ、スイッチングハブ

もこれで代用させている。常時使用するわけではなく、必要時電源を入れる使用方法なので

最近の節電対策にもなっていると思う。

★ ユーザー名、パスワード、SSID、各自由に設定、APに合わせるものは同一に

★ 暗号化 WPA2 Personal 選択 AES 選択 パスワード APと同一に

★ Gモードオンリーに設定 ( nモードにできれば変更したいけどお金がありません )

★ フレームバースト とりあえず使用しないに設定、APと同一(EXまであるけど使用せず)

★ ANY とりあえず使用しないに設定、APと同一に

★ MACアドレス制限は使用する機器すべて登録し制限をかける

★ チャンネル 空いている古くから使用しているチャンネル指定

★ IPアドレスは自動取得、手動設定確認済

★ ルーター機能は使用せずに設定、WAN側もハブでLAN内使用可とした

★ ファイアーオール機能は無効、先頭のプロードバンドルーターとPCで有効設定している

★ 保存ファイル名はnvrambak.binがデフォルトでnvrambak×××.binにて保存

★ 無線出力もICの劣化を考え最小限に設定・・・

★ インターネット接続、ゲートウェイ「192.168.×.1」で設定

★ ノートパソコンの無線は15mほどしか電波が届かず有線接続10Mbpsで使用・・・

★ dd-wrtの設定はスクリーンショットにて41ページjpgで保存(機種ごと保存)

dd-wrt/WBR-G54 dd-wrt/WBR2-B11 dd-wrt/WHR-HP-G

WPA2-AES、のセキュリティーがやばくなるまでこれで現在は十分満足、ADSL12Mbpsで

12Mbpsもろに出ている、光でも20M以下の速度の地域もあるのでうかつに変更もできな

いのです。原因は判明してる、光の敷設が完璧になるまでしばらく時間が必要でしょう・・・

これにデジタルテレビを接続したらアクトドアのwebが開いた。

当然と言ってしまえばそれまで・・・

茶柱三本の念力ではありません・・・

とりあえずは、この機種も古く予備機としていたので、のんびりと解析でもしようと・

なんてこと思い、バイナリーエディターで少しずつ解析していくうち原因がわかり、

IPアドレスは、バッチファイルにて for、next で探し当てました

TFTPプロトコルで何とか受け付けるタイミングも判明、再度binファイルを送信

( これには受け付けるタイミングなのか何度もやり直しさせられた )後、無事に

転送可能が確認、その後に再起動され、dd-wrtのログイン画面復活する。

現在のWBR-G54は、ほとんど使用せずの状態なので、「tomato」でもインストール

してみようと以前から計画していた、とりあえず準備だけは済み実行あるのみ

と言いつつも「tomato」のバージョンが結構進んでいるので果たして成功するか

どうかお楽しみでもある。計画だけは順調だけど、やる気が起きない・・・

WBR-G54をいろいろTESTしていたら、うっかりFirefoxのブラウザ-で

ファームウェアーを変更してしまい再起動後に、立ち上がったけどpingも通らない

状態へ入ってしまった、webのサイトに注意事項として書いてあったことは

一部本当になってしまった?

本体分解後、シリアル通信

のコネクターピン(矢印)

が半田付けされてないので

先にTFTP接続が出来ないか

確認してみた。

これが意外と手間取りました

写真矢印上部が無線LANの

基板です参考までに・・・・・

● フォントサイズと色の設定を残しておく・・・

★ .p01{font-size: xx-samall}

★ .p02{font-size: x-small}

★ .p03{font-size: small}

★ .p04{font-size: medium}

★ .p05{font-size: large}

★ .p06{font-size: x-large}

★ .p07{font-size: xx-large}

★ #p01{font-size: xx-samall}

★ #p02{font-size: x-small}

★ #p03{font-size: small}

★ #p04{font-size: medium}

★ #p05{font-size: large}

★ #p06{font-size: x-large}

★ #p07{font-size: xx-large}

★ #p80{color: #000000 size: 1}

★ .red{color:#ff0000;font-size: small}

★ .fuchsia{color:#ff00ff;font-size: small}

★ .purple{color:#800080;font-size: small}

★ .maroon{color:#800000;font-size: small}

★ .navy{color:#000080;font-size: small}

★ .blue{color:#0000ff;font-size: small}

★ .aqua{color:#00ffff;font-size: small}

★ .teal{color:#008080;font-size: small}

★ .green{color:#008000;font-size: small}

★ .lime{color:#00ff00;font-size: small}

★ .olive{color:#808000;font-size: small}

★ .yellow{color:#ffff00;font-size: small}

★ .block{color:#000000;font-size: small}

★ .gray{color:#808080;font-size: small}

★ .silver{color:#c0c0c0;font-size: small}

★ .white{color:#ffffff;font-size: small}

● アプリケーションの起動が速くなる・・・

★ あるサイトでアプリケーションの起動を速くするコマンドを見つけました

どのサイトだったか、わからなくなってしまいましたが、コマンドが残っていたので

インストール

sudo apt install -y preload

ストップする場合

sudo /etc/init.d/preload stop

再スタートする場合

sudo /etc/init.d/preload start

削除の場合

sudo apt autoremove

● その他・・・・・

★ パーテーションの配列を表示させるコマンド

sudo parted -l

★ 2時間後にシャットダウンさせるコマンド

$ shutdown -h +120

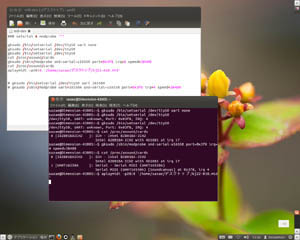

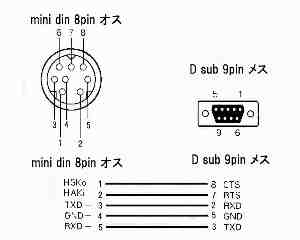

● RS232cのピンアサイン・・・2022年01月23日追記(現在未チェック信用しない事)

setserialによるシリアルポートの設定、および、snd-serial-u16550のロードの方法と確認方法

$ which setserial

を実行してsetserialがインストールされているか確認

入っていなければパッケージマネージャなどを使って、setserialパッケージを導入

$ sudo /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart none

$ sudo /usr/bin/setserial /dev/ttyS0

を実行して、/dev/ttyS0のPort Address、IRQを確認

/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4と仮定する

次に確認したPort Address、IRQで、snd-serial-u16550をロードをする

$ sudo /sbin/modprobe snd-serial-u16550 port=0x3f8 irq=4 speed=38400

今回MIDIの送受信の転送をテストする為 speed=38400に設定

カーネルモジュールが正常にロードされたかを確認

$ cat /proc/asound/cards 出力の一例で確認

1 [UART16550A ]: Serial - Serial MIDI (UART16550A)

Serial MIDI (UART16550A) [Soundcanvas] at 0x3f8, irq 4

Client番号、および、Port番号を確認

$ cat /proc/asound/seq/clients 実行時の出力例

Client info (snip) Client 24 : "Serial MIDI (UART16550A)" [Kernel]

Port 0 : "Serial MIDI 1" (RWeX) (snip)

これで、クライアント番号とポートが解る・・・但し私のPCの場合です

クライアント番号は24と ポート0

これでLinuxMint20.3のRS232cのシリアルポートは正常に送受信可能な事を確認した

★ 9ピンの場合 ★

01 CD DCD データチャネル受信キャリア検出

02 RD RXD 受信データ

03 SD TXD 送信データ

04 ER DTR データセット線路接続

05 SG GND 信号用接地又は共通帰線

06 DR DSR データセットレディ

07 RS RTS 送信要求

08 CS CTS 送信可

09 CI RT

★ 25ピンの場合 ★

01 FG GND フレームグラウンド

02 SD TXD 送信データ

03 RD RXD 受信データ

04 RS RTS 送信要求

05 CS CTS 送信可

06 DR DSR データセットレディ

07 SG GND 信号用接地又は共通帰線

08 CD DCD データチャネル受信キャリア検出

09 09から19まで一般に使用しない

20 ER DTR データセット線路接続

21 一般に使用しない

22 PRCD 普段は使用しない被呼表示

所有している外部音源の

取扱説明書に印刷ミスが

あったので覚書として・・

D-sub9pinの番号が逆

Windows3.1の時代なの

で参考までに・・・

上段右側1番が正解です

MS-DOSからWin3.1時代に

使用していたキーボードなど

などの覚書き